特産品案内

- 更新日:

- ID:3148

靴下

広陵町は地場産業である靴下の生産量が日本一であり、靴下製造に関わる全工程がワンストップで行える唯一の町として、昭和から平成にかけて年々生産量を増やしてきました。しかし、近年では海外産の安価な靴下の流通により、年々靴下事業者が減少傾向にあり靴下産業を取り巻く環境は大きく変化しています。しかし、ファッション性、機能性、実用性を取り込み、各社が自社ブランドを立ち上げるとともに、確かな技術力と品質により、現在も多くのメーカーやブランドを通じて広陵町の靴下は世の中へ送り出されています。

日本一の産地

靴下の歴史

江戸時代初めから農家の副業として大和木綿、大和絣(がすり)を産出していたこの地で靴下作りを始めたのは、馬見村疋相の吉井泰次郎といわれています。明治43年に手回しの編み立て機を購入し、工場がつくられました。

吉井泰次郎氏

江戸時代後期に大和で綿作が行われていたことが分かる【出典:綿圃要務】

近代になると、紡績・紡織は機械で大量生産され、メリヤス工業が盛んとなり、大和木綿や絣は廃れました。機織りに代わる農家の副業として、靴下製造は開始されました。手回し編みの技術を学んだ農家の人々が、納屋などで細々と始めた靴下作りが広まって、広陵町の靴下は飛躍的に発展し、現在では「靴下生産量日本一」の伝統ある産地に成長しました。

広陵町の技術が生み出す商品

はだし靴下

はだし靴下は、はだし教育など外での運動で使用できるようにと開発された靴下です。靴下のまま、砂場や草原を走っても破れにくく、はだし感覚を味わうことが出来ます。素材には、防弾チョッキなどで使用される繊維を使用し、その耐久性は、普通の靴下の100倍以上です。

スポーツ靴下

ランナーや、スポーツを楽しむ人を、足元からサポートします。高いフィット性や、クッション性などの機能はもちろん、最新編機を駆使した今までにないデザインは「自分らしさ」を生み出します。機能性とファッション性を兼ね備えた靴下でスポーツを始める方におすすめです。

ボトルクーラー

特殊な素材を靴下編機でつくったボトルクーラー。生地を缶から取り出し、たっぷりと水を含ませます。冷やした(常温でも可)白ワインのボトルに装着して缶のなかに入れます。すると気化熱により、中のワインは冷たさを保つことができます。ポップな柄でテーブルがはなやかになります。

オーガニックコットンの靴下

オーガニックコットンが好まれる理由は、環境のため、働く人の健康のためと、さまざまです。そして、はき心地の良さにもしっかりとした理由があります。通常の効率優先の綿栽培では、綿花を収穫する際、葉を早く落とすため、枯れ葉剤などの化学薬品が大量に使われています。オーガニックコットンの収穫は、綿花が完熟し、自然に葉がおちるまで待ちます。そうして収穫される成熟した綿花は、空気をたくさん含んでおり、柔らかく吸湿性や保温性にも富んでいます。オーガニックを選ぶ最大の理由は、やはり、はき心地です。繊維の強さも魅力のひとつで、長く使えば使うほど、その良さを体感できます。

シースルー靴下

かかとからつま先までシースルーにしています。つま先が透けているのでネイルアートを見せられる靴下です。

釣糸の様な特殊なフィラメント糸を使用し、透明感とシャリ感と清涼感を実現したソックスです。口ゴム、カカト、つま先には肌にやさしいコットンシルクを使用しています。また冬用としてカシミヤ混やアンゴラ混のウール使用のシースルーもあります。パンストの上に履くと想像以上に暖かくなります。

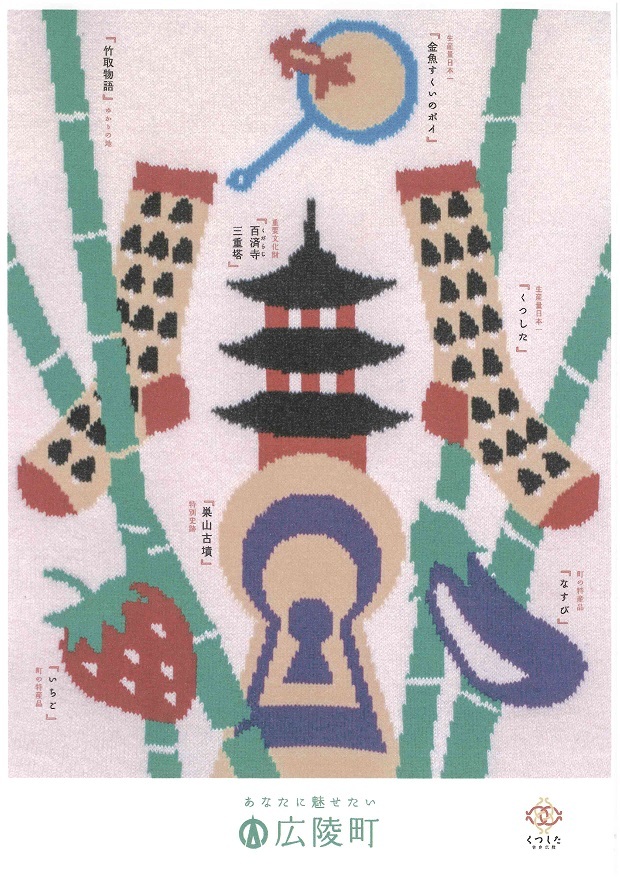

㏚について

広陵町産には靴下の編み目を元にしたロゴマークを貼るなど、全国に㏚しています。また、「広陵町=靴下」を印象づけるポスターも作成しています。

プラスチック

町内でプラスチック製品づくりに着手したのは昭和30年代前半のことです。当時は家内工業的な事業所が数軒あった程度ですが、その後、急速に同業者が増えていきました。昭和40年頃は、つくれば売れる時代。日常生活の場にもプラスチック製品が急増しました。業界にも高性能の機械が登場し、積極的な設備投資が進められるようになります。これによって、品質は目覚ましく向上し、プラスチック産業は広陵町にしっかりと根づきました。昭和62年には、業界の振興をめざす同業者の組合「業者会」が発足。平成5年にはそれを再構成して、「広陵町プラスチック組合」に発展しました。

最近では各種レトルト容器などの食品用容器や採血管などの医療用器材を扱う事業者も増えています。また、金魚すくいで使用されるポイも町内の事業者で生産されており、シェア日本一を誇っています。金魚で有名な大和郡山市で毎年開催されています「金魚すくい選手権大会」では広陵町のポイが使用されています。大和郡山市の事業者と町内の事業者が協同で「金魚すくい特訓セット」というふるさと納税の返礼品も提供しています。

なす

なすは、昭和35年から栽培が本格的に始められ、昭和43年には「夏秋なす」、また、昭和62年には「冬春なす」が国の野菜指定産地となりました。現在では、町を代表する特産野菜となっており、シーズン中は、主に近畿圏の大都市へ向けて大量に出荷されています。生産高、品質の優良性などを含め、県下の三大産地の一つとして、年々知名度が高まっていきています。夏期に露地で栽培される夏秋なす(食べられる時期:6月から11月)が出荷されています。また、町内で生産されている「サラダナス」は、あくが少なく皮が柔らかいので、生のまま食べられます。サクっとした食感でみずみずしく、ほんのり甘味があります。サラダにはもちろん、和え物や浅漬けにも適しています。

販売問い合わせ先

「マルヒロフーズ(株)」 広陵町広瀬1100-1 TEL 0745-57-1112

いちご

広陵町では、「農業塾」の開講を契機として、若手のいちご農家が増えており、いちご産地の復活を目指しています。

奈良県育成の新しい品種のいちごである「古都華」、酸味が少なく比較的柔らかい特徴の「章姫」、甘みと酸味のバランスが良くコクのある「紅ほっぺ」、艶やかで大きい「アスカルビー」が栽培されています。最近では、ふるさと納税の返礼品として「古都華」「章姫」の詰め合わせやいちご狩り体験が人気を集めています。

広陵町のふるさと納税別ウィンドウで開くはこちら。

お問い合わせ

広陵町地域振興部産業総合支援課

電話: 0745-55-1001

ファックス: 0745-55-1009

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます