○広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則

平成30年3月30日

規則第20号

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則(昭和48年9月広陵町規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町心身障がい者医療費助成条例(昭和48年9月広陵町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

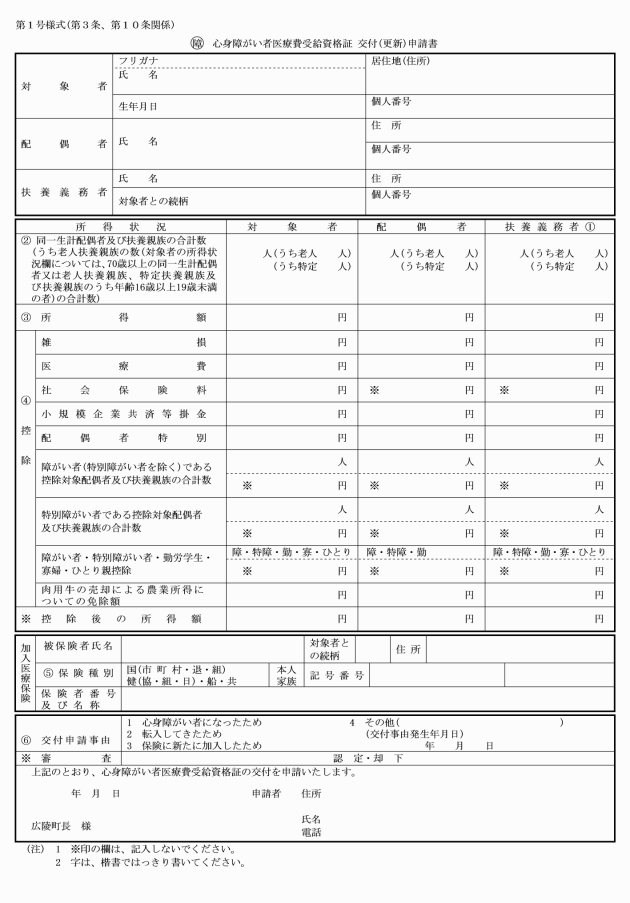

(1) 対象者の住所を明らかにする書類

(2) 対象者及び対象者と同居する扶養義務者の前年(第9条第1項で定める始期の日が1月1日から7月31日までの間にある場合は、前々年)の所得額を明らかにする書類

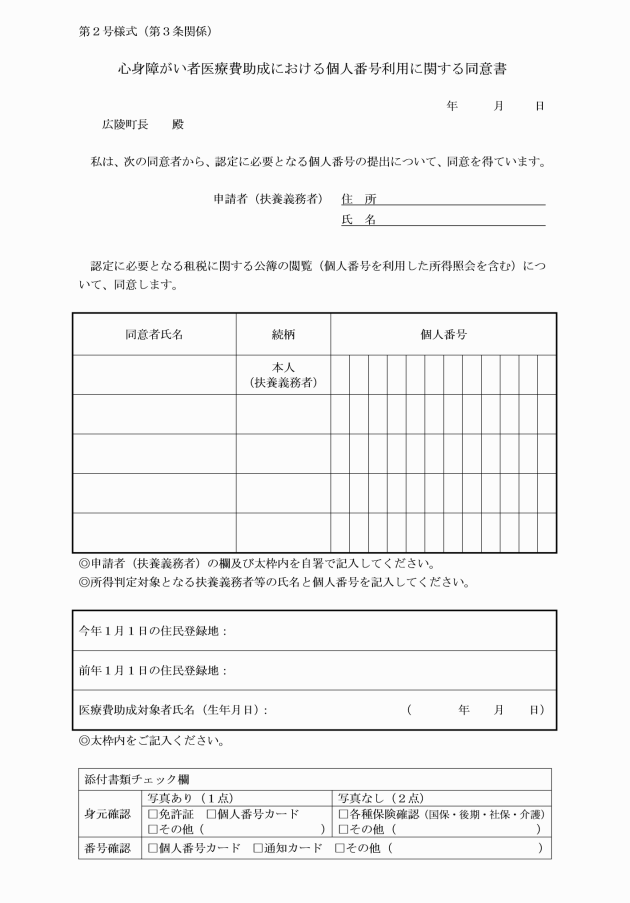

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳

2 心身障がい者医療費助成の実施について、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を介して地方税情報を取得する際は、心身障がい者医療費助成における個人番号利用に関する同意書(第2号様式)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第6項に規定する「本人」をいう。)の同意を得ることとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、受給資格証交付申請書に添付すべき書類の内容等が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(令6規則14・令7規則21・令7規則5・一部改正)

(令元規則5・一部改正)

(町長が定める助成金交付額)

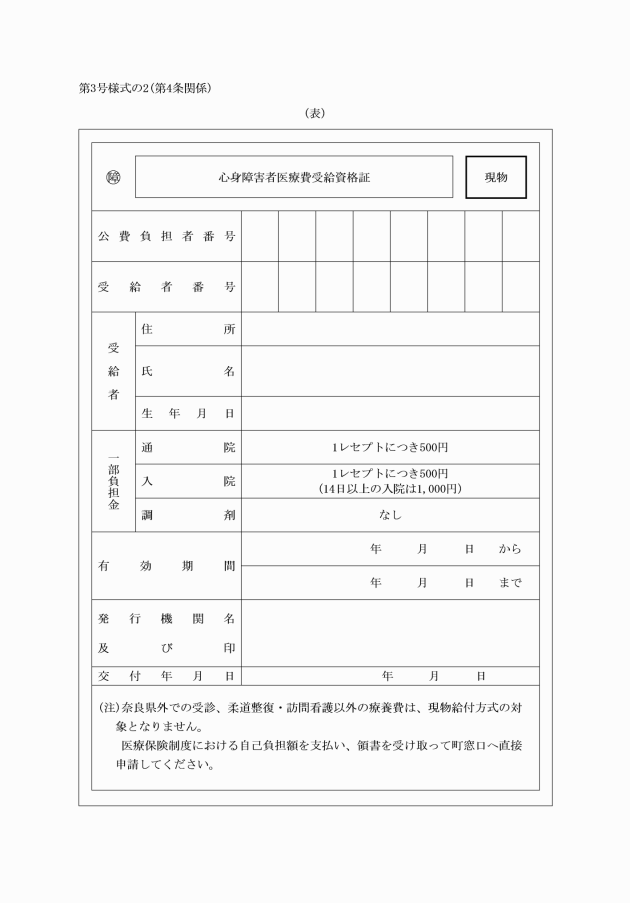

第5条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法及び社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

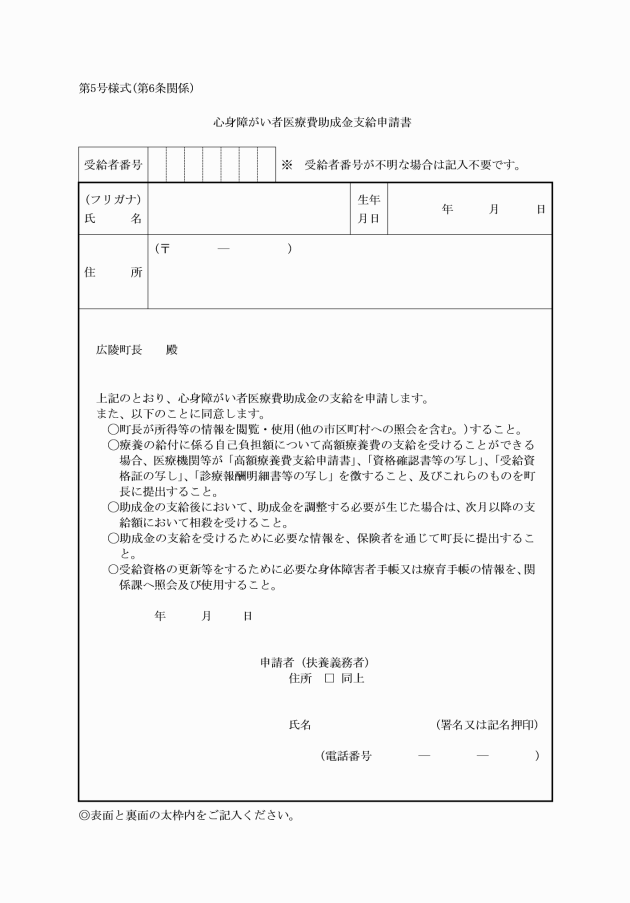

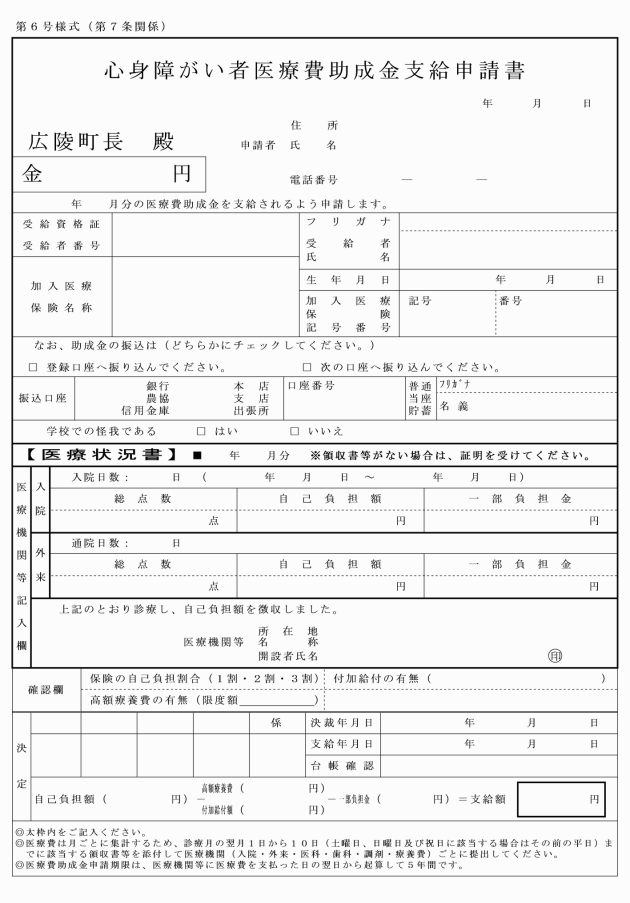

第7条 町長は、奈良県国民健康保険団体連合会からの診療に係る国民健康保険法及び社会保険各法の規定によって対象者が負担した額(以下「自己負担額」という。)その他助成金の算定に必要な事項の通知により、条例第3条に規定する範囲内で対象者に助成金を支給するものとする。ただし、奈良県外で受けた医療若しくは受給資格証の提示によらない医療の場合は、医療を受けた月を単位として、医療機関(入院・外来・医科・歯科・調剤・療養費)ごとの心身障がい者医療費助成金支給申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)に領収書その他国民健康保険法及び社会保険各法の規定によって対象者が負担した額(以下「自己負担額」という。)を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて診療月の翌月1日から10日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に該当する場合はその前の平日)までに町長に提出し、助成金の申請をしなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、対象者に次に掲げる給付等の額を証する書類を提出させるものとする。ただし、対象者の同意を得たときは、その提出を省略し、町長が給付等の額を調査し、及び確認する。

(1) 高額療養費及び高額介護合算療養費として支給される額

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担において給付を受ける額及び国の補助に基づき給付を受ける額があるときは、その給付の額

(3) 社会保険各法の規定による付加給付を受けることができるときは、その給付の額

4 前項の場合において、対象者の死亡等により支給することができないときは、町長が定める者に支給する。

5 助成金の支給状況を明らかにするため、心身障がい者医療費給付台帳を備えるものとする。ただし、心身障がい者医療費給付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる給付台帳とみなす。

(令3規則8・一部改正)

(過誤調整)

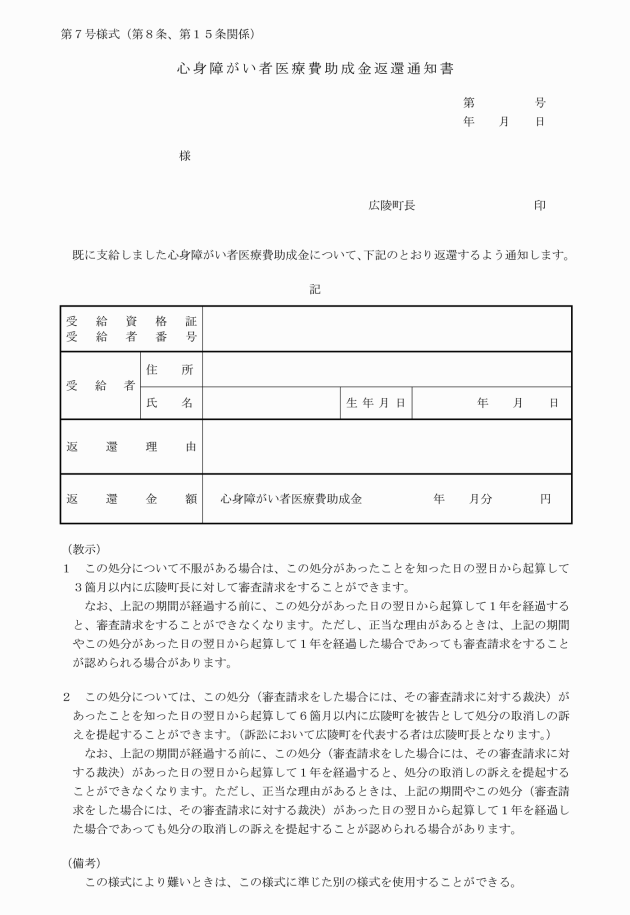

第8条 町長は、前条により支給した助成金に条例第3条第1項各号に掲げる額を控除していないことが判明したときは、対象者に対し、控除すべき額の返還を求めるものとする。ただし、その対象者に対して概ね2月以内に新たに支給すべき助成金があるときは、その助成金と相殺するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受給者の加入する国民健康保険法及び社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者から高額療養費等の受領に関する委任を受けたときは、保険者から高額療養費等の支払いを受けることができる。

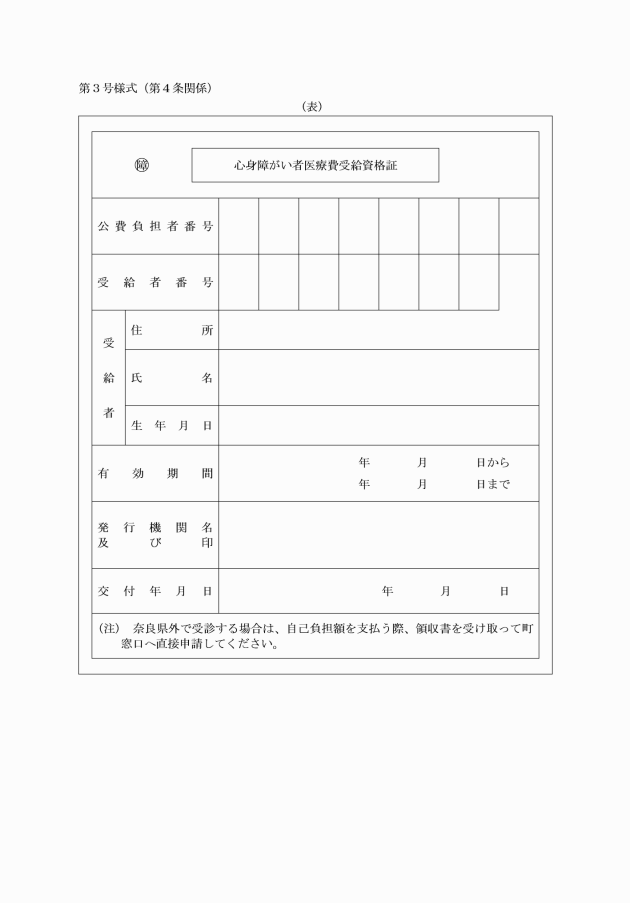

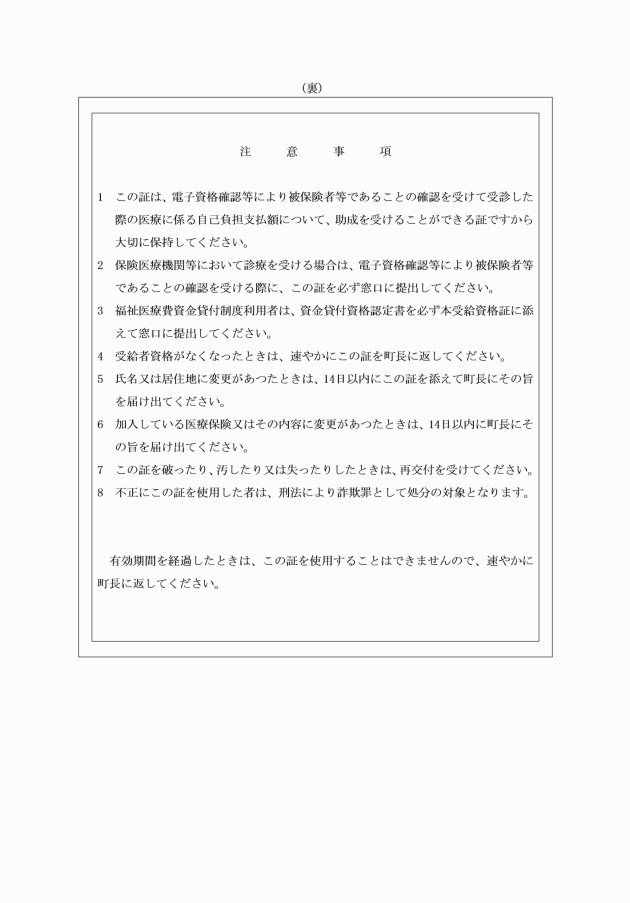

(受給資格証の有効期間等)

第9条 受給資格証の有効期間の始期は、8月1日とし、終期は、翌年7月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに受給資格者となった場合における有効期間の始期は、広陵町に住所を有した日、身体障害者手帳又は療育手帳の交付日とし、終期は、当該日以後の最初の7月31日までとする。

(1) 受給者が他の市区町村に転出した場合 本町に住所を有しなくなった日(以下「転出日」という。)とし、転出日に他の市区町村に住所を有することとなった場合は、転出日の前日

(2) 受給者が死亡したとき 死亡の日

(3) 受給者が国民健康保険法及び社会保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した前日

(4) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定により保護を受けることとなった前日

(5) 受給者が受給資格を喪失した場合 当該喪失した日の前日

(受給資格証の更新申請等)

第10条 受給資格者が受給資格の更新を希望するときは、毎年6月中の町が定める期間内に受給資格証交付申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、対象者の受給資格証の更新に関し必要となる事項の確認を行い、受給資格証の有効期間の満了後においても対象者が受給資格を有することが明らかであると認める場合は、受給資格証の更新の申請を省略させることができる。

4 町長は、受給者が受給資格証の有効期間後も引き続き受給資格を有するときは、受給資格証の有効期間を更新するものとする。

(令6規則14・令7規則5・一部改正)

(受給資格証の再交付)

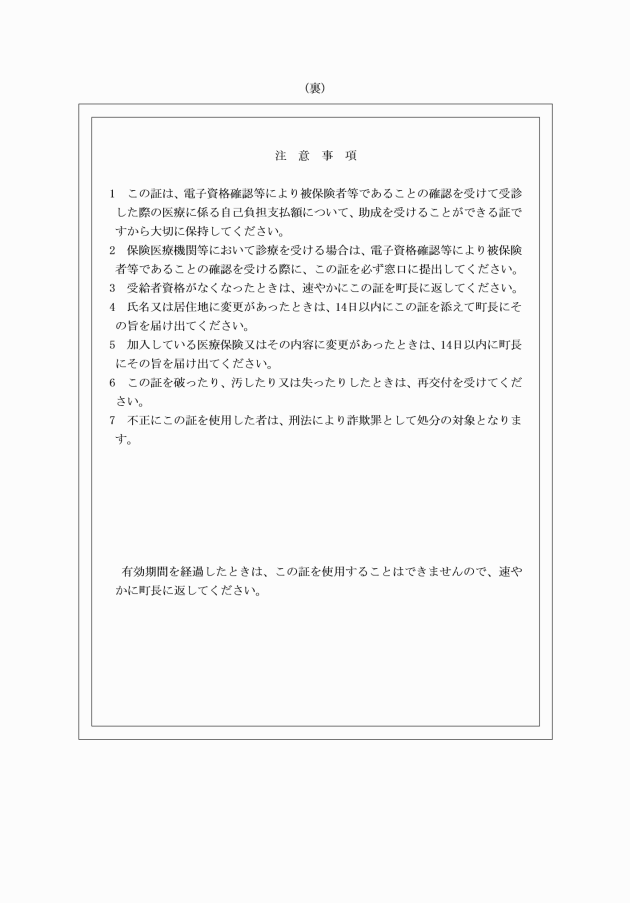

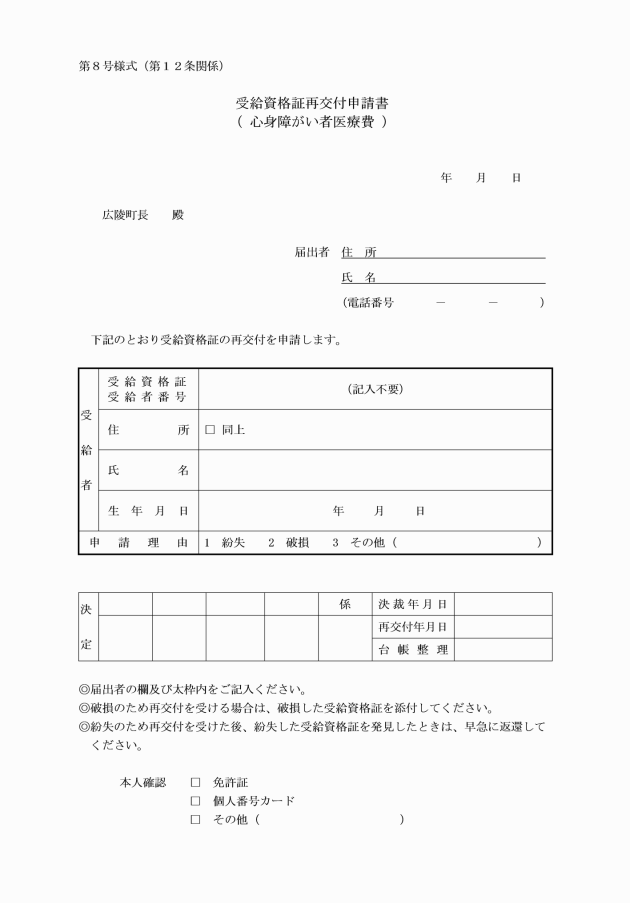

第12条 対象者は、受給資格証を破損し、又は紛失したときは、受給資格証再交付申請書(第8号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合における前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

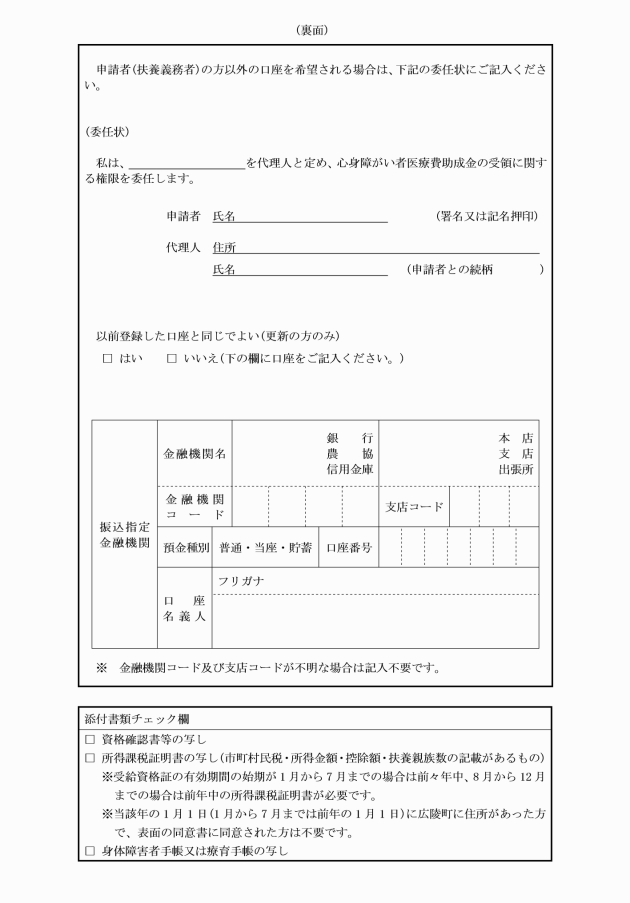

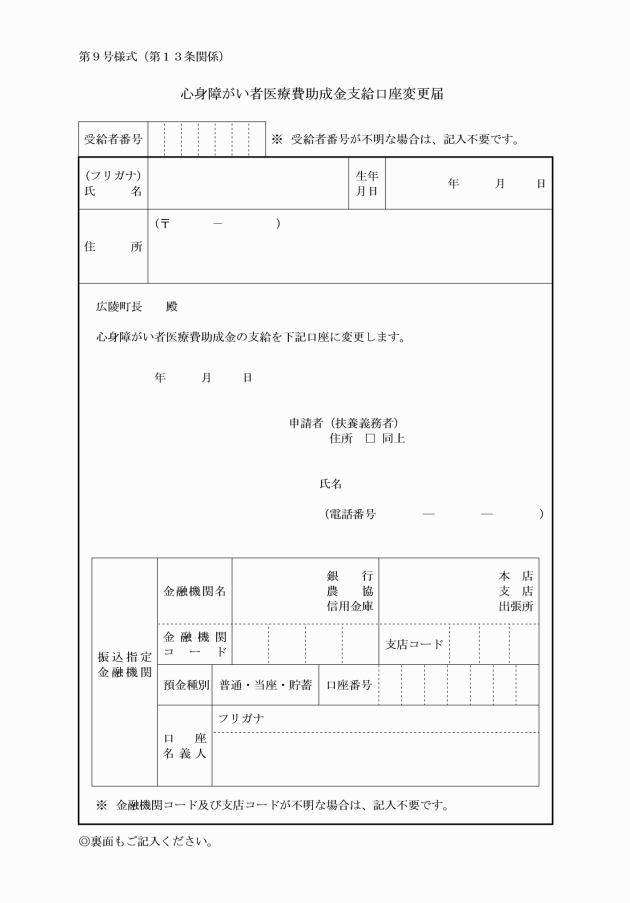

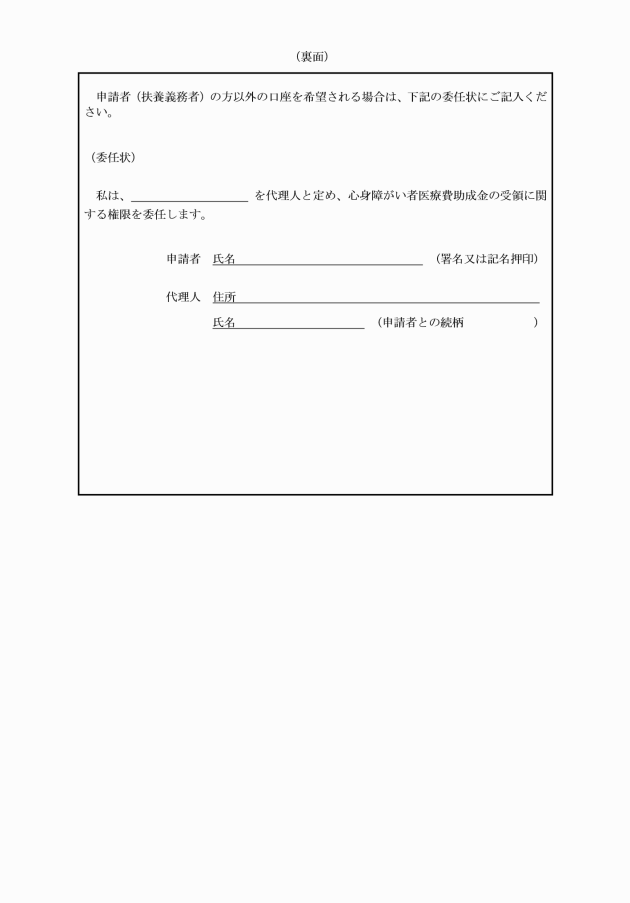

(1) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 心身障がい者医療費助成金支給口座変更届(第9号様式)

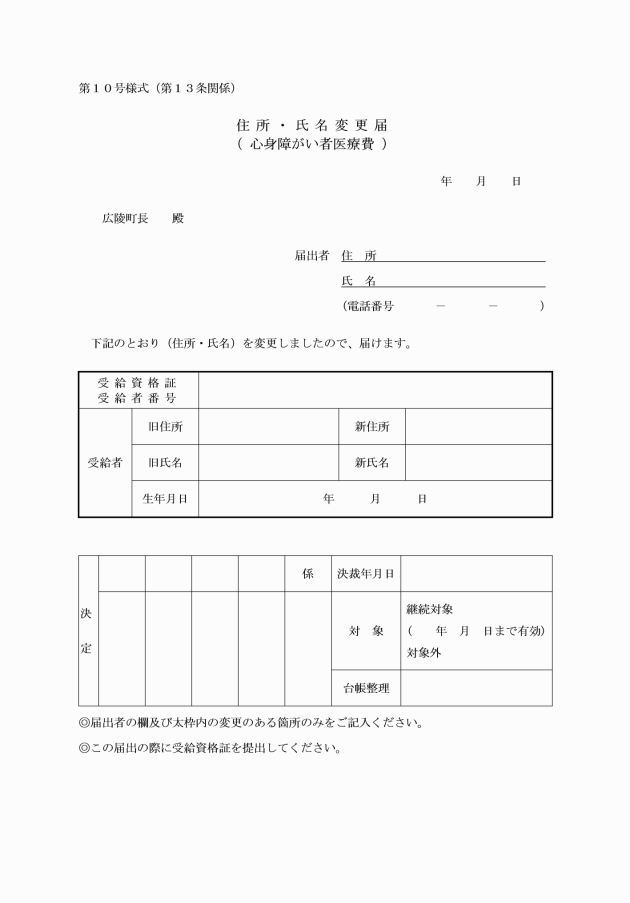

(2) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(第10号様式)

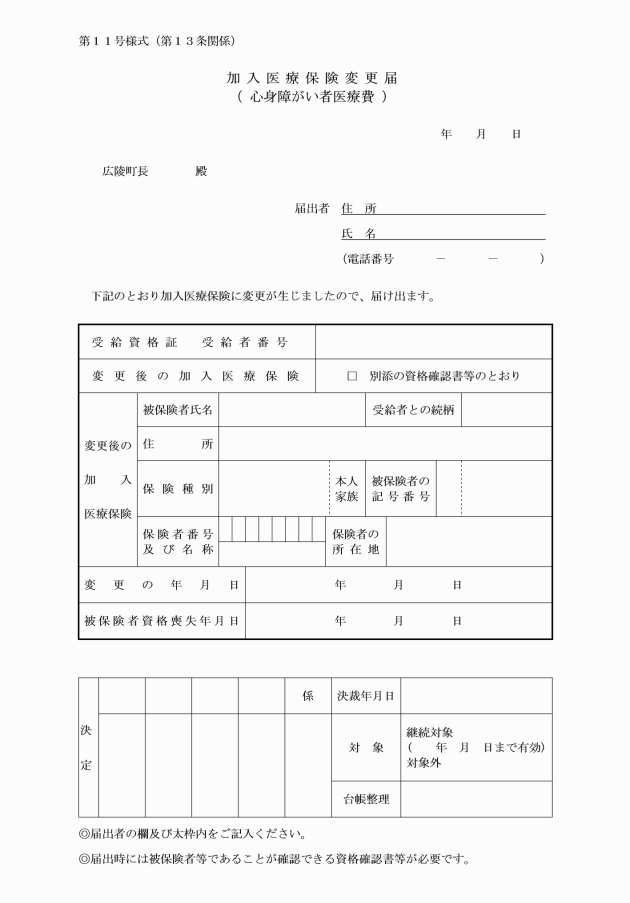

(3) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第11号様式)

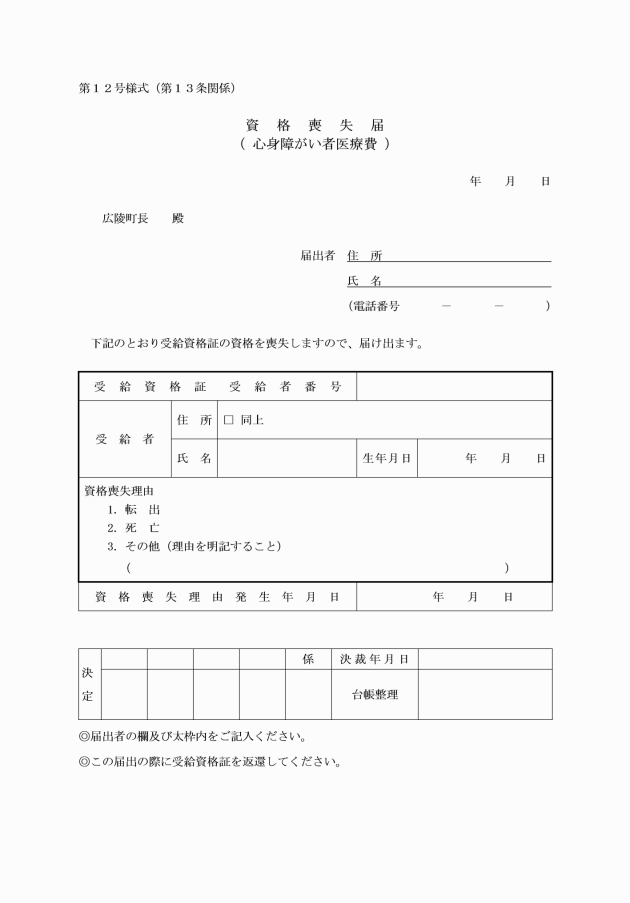

(4) 対象者の死亡等により、助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(第12号様式)

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 助成金の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成金の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者台帳の整備)

第17条 町長は、受給者について心身障がい者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、心身障がい者医療費受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる受給者台帳とみなす。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則8・令5規則15・令6規則14・一部改正)

(令6規則14・一部改正)

(令3規則8・令6規則14・一部改正)

(令元規則5・追加、令3規則8・令6規則14・一部改正)

(令7規則5・全改)

(令3規則8・令5規則15・令7規則5・一部改正)

(令5規則15・令6規則14・一部改正)

(令5規則15・一部改正)

(令5規則15・一部改正)

(令5規則15・令6規則14・一部改正)

(令5規則15・一部改正)